Die Germania-Rezeption in Textausgaben des deutschen Kaiserreiches

Post scriptum: Die hier zur Verfügung gestellte Untersuchung ist zugegebenermaßen recht speziell. Sie analysiert Vorworte und Einleitungen zu Textausgaben von Tacitus’ Germania zur Zeit des deutschen Kaiserreiches und inwieweit in diesen ein klischeehaftes Germanenbild rezipiert wird. Die Untersuchung kann trotz dieses engen Fokus’ dennoch auch all denjenigen dienen, die sich über das Zustandekommen entsprechender Klischeebilder durch die Germania informieren möchten.

Das Germanenbild des 19. Jahrhunderts ist geprägt von einer nationalromantischen Rezeptionsgeschichte von Tacitus’ Germania. Dies ist in einschlägiger Forschungsliteratur immer wieder betont worden. Diese Seminararbeit sollte daher das entsprechende Pathos in den Germania-Textausgaben des Kaiserreiches, genauer gesagt in den Einleitungen und Vorworten der damaligen Editionen untersuchen – sollte man insbesondere dort doch das verklärte Bild des blonden Kriegers im rauen deutschen Wald erwarten können. Bei meinen Recherchen fand ich jedoch fast ausschließlich Ausgaben, in denen bereits ein kritischer und differenzierter, zumindest jedoch ein einigermaßen neutraler Umgang mit der Germania zu lesen ist. Zwar sehen die Ausgaben stets die Germanen als die deutschen Vorfahren an, von einem völlig verklärten Bild ist indes in den von mir herangezogenen Ausgaben von 1868 bis 1915 (fast) nichts zu finden. Dies mag möglicherweise auch daran liegen, dass die über die Bibliotheksfernleihe angeschlossenen Bibliotheken allzu fragwürdige Ausgaben gar nicht anbieten, sodass nationalromantisch gefärbtere Varianten eher in Privatsammlungen zu finden sein könnten. Der Befund zeigt jedoch auch – dies sei bereits vorweggenommen –, dass auch der Leser im Kaiserreich bereits die Möglichkeit hatte, sich kritisch mit der Germania auseinanderzusetzen, wenn er sich über die Quelle selbst mit der Thematik beschäftigte und dabei eine seriöse Ausgabe vorliegen hatte.

Im Folgenden soll nun die ursprüngliche Analyse von nationalromantisch eingefärbten Stellen in Vorworten und Einleitungen nur noch am Rande eine Rolle spielen. Entsprechende Andeutungen einer solchen Färbung werde ich aufzeigen; darüber hinaus möchte ich jedoch einen Überblick bieten, inwieweit die mir vorliegenden Kaiserreich-Ausgaben bereits kritisch mit der Germania umgehen. Welche Lesarten werden von den Herausgebern bereits diskutiert – insbesondere: Inwiefern ist bereits die Auffassung der Germania als Sittenspiegel verbreitet?

Hier das PDF: Die Germania-Rezeption in Textausgaben des deutschen Kaiserreiches – verklärte Nationalromantik oder objektive Wissenschaft?

Die Germania-Rezeption in Textausgaben des deutschen Kaiserreiches – verklärte Nationalromantik oder objektive Wissenschaft? von Carsten A. Dahlmann steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Beitragsbild (Ausschnitt): Hermannsdenkmal. © Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 DE)

Der Einfluss des versalen Eszetts auf die S-Schreibung

Im Folgenden möchte ich nun doch noch meine vor einigen Jahren verfasste Seminararbeit zum o.a. Thema veröffentlichen. Ich habe mich lange davor gescheut, denn sie weist einen Mangel auf, den ich eigentlich immer beheben wollte – wo ich, wenn wir ehrlich sind, aber eh nicht zu kommen werde. Daher nun die Veröffentlichung – mit folgender Anmerkung:

Diese Arbeit ignoriert im sprachgeschichtlichen Teil leider die Tatsache, dass das <ß> auch das Produkt von langem s <ſ> und dem verschobenen z als Produkt der zweiten Lautverschiebung ist.

Darüber hinaus muss man auch eingestehen, dass der tatsächliche wissenschaftliche Gehalt der Arbeit nicht allzu groß ist, da ich in dem unten verlinkten Dokument vor allem die Entwicklung darstelle und nicht Neues produziert wird. Da das Dokument jedoch einen ziemlich vollständigen Überblick über die Geschichte, die Bedeutung und Wirkung dieses Graphems bietet, möchte ich sie hiermit dennoch zur Verfügung stellen.

Die Arbeit zeigt, dass das bisherige Fehlen des versalen Eszetts Auswirkungen auf die Rechtschreibung und auf das Bewusstsein der korrekten Regeln hat(te) und dass die Schaffung einer Eszett-Versalie auf digitaler Ebene absolut notwendig war, um künftig Ungenauigkeiten, insbesondere bei Eigennamen, zu verhindern und das Bewusstsein der korrekten S-Schreibung zu stärken.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch bei Andreas Stötzner für seine Meinung sowie für wichtige Hinweise, die in diese immerhin leicht korrigierte Fassung nachträglich eingeflossen sind.

Hier das PDF: Der Einfluss des versalen Eszetts auf die S-Schreibung

Der Einfluss des versalen Eszetts auf die S-Schreibung von Carsten A. Dahlmann steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Post scriptum (29.07.2017): Seit heute ist das versale Eszett schließlich Teil der überarbeiteten amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung. Entsprechende Meldungen dazu sind u.a. beispielweise hier oder hier zu finden. In §25 (Besonderheiten bei [s]) heißt es nun: „E3: Bei Schreibung mit Großbuchstaben schreibt man SS. Daneben ist auch die Verwendung des Großbuchstabens ẞ möglich. Beispiel: Straße – STRASSE – STRAẞE.“

Beitragsbild: Versales Eszett aus Holz. Foto: Carsten A. Dahlmann

Der Chor in Schillers Braut von Messina

Post scriptum: Als großer Fan Friedrich Schillers und der Klassik sowie bekanntermaßen als Liebhaber Antike und ihrer Literatur, war das damalige Hauptseminar Schillers historische Dramen ein Genuss für mich. Besonders begeistert hat mich dabei Schillers Braut von Messina, in der er den schon zur Zeit der Römer schon längst vergessenen Chor als Element des Theaters wiederbelebt hat.

Daher habe auch ich mich anschließend tiefer damit befasst und möchte daher nun die unten stehende Arbeit „Der Chor in Schillers Braut von Messina – Antike oder moderne Elemente? Eine Untersuchung“ zur Verfügung stellen.

Anzumerken sei hier noch, dass ich bei der Ausarbeitung leider eine wichtige Sekundärliteratur übersehen habe. Wer sich also ebenfalls näher mit der Thematik befassen möchte, dem sei zu Kapitel 2.1.2 außerdem noch nahegelegt: Braungart, Wolfgang: Ritual und Literatur (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 53). Tübingen 1996.

Hier das PDF: Der Chor in Schillers Braut von Messina – Antike oder moderne Elemente? Eine Untersuchung.

Der Chor in Schillers Braut von Messina – Antike oder moderne Elemente? Eine Untersuchung. von Carsten A. Dahlmann steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Linguistischer LaTeX-Zitierstil uni-wtal-lin

Nach dem literaturwissenschaftlichen Zitierstil habe ich nun auch einen linguistischen Zitierstil, der mit der Germanistik-Broschüre der Uni Wuppertal kompatibel ist, geschrieben.

Das Paket heißt uni-wtal-lin und ist über die übliche LaTeX-Paketinstallation zu bekommen oder hier auf ctan zu finden.

Die Dokumentation enthält zusätzlich zu linguistischen Literaturverzeichnis-Beispielen ebenfalls die Literatur aus dem literaturwissenschaftlichen Teil der Germanistik-Broschüre, sodass ein direkter Vergleich möglich ist.

Lizenz ist die LaTeX project public license (LPPL) v 1.3c.

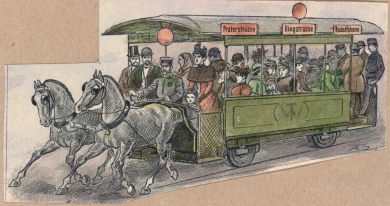

Die Verunsicherung des Individuums im Zeitalter des Fin de siècle am Beispiel von Arthur Schnitzlers „Ich“

Post scriptum: Die Angst vor technischen Neuerungen in einer sehr beschleunigten Zeit ist auch heute gegeben und kann meines Erachtens vieles erklären. Auch im Fin de siècle wurden manche Menschen aufgrund eines für viele gewöhungsbedürftigen (da sich schnell ändernden) neuen Umfelds etwas … sagen wir wunderlich. Vielleicht kann der Blick auf die damalige Beschleunigung helfen, auch die wissenschafts- und technikfeindlichen Ängste Vieler heutzutage zu verstehen.

In der unten verlinkten Analyse beschäftige ich mich mit Arthur Schnitzlers Kurzgeschichte „Ich“. Ich untersuche hierbei, inwieweit die „Beschleunigung“ des Lebensalltags sowie die Sprachkrise der Epoche darauf Einfluss genommen haben. Diese beiden Aspekte gehören zusammen; denn das Bedürfnis des Protagonisten, alles mit einem Begriffsetikett versehen zu müssen, führe ich auf die entsprechenden Einflüsse der durch die Industrialisierung ausgelösten und sich selbst katalysierenden „Beschleunigung“ des Alltags zurück.

Da diese Novelette erst 1968 posthum veröffentlicht wurde, kann man sie leider nicht noch im Internet finden. Sie sollte aber in jeder größeren, gut sortierten Bibliothek zu finden sein.

Hier das PDF: Die Verunsicherung des Individuums im Zeitalter des Fin de siècle am Beispiel von Arthur Schnitzlers „Ich“

Die Verunsicherung des Individuums im Zeitalter des Fin de siècle am Beispiel von Arthur Schnitzlers „Ich“ von Carsten A. Dahlmann steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Beitragsbild:

Wiener Pferdetramway

Bildquelle: Wienbibliothek im Rathaus, Druckschriftensammlung, d-172820/5-6

Bildrechte: CC BY-NC-ND 4.0

Datierung: um 1888

Link zum Digitalisat

Ich, Claudius, Kaiser und Gott — Graves’ Rezeption der Messalina

Post scriptum: Ich habe mich dazu entschieden, an dieser Stelle auch das ein oder andere zu thematisieren, womit ich mich im Laufe der Bachelorstudiengänge beschäftigt habe. Am besten tue ich dies meines Erachtens, indem ich hier einfach die – stets sehr guten 😉 – Seminararbeiten dazu hochlade, die ich dazu einst verfasst habe. Das Veröffentlichsdatum ist dabei rückdatiert auf die ursprüngliche Veröffentlichung auf meinem alten Blog.

Der römische Kaiser Claudius (41–54), Nachfolger seines Neffen Caligula, Vorgänger seines Adoptivsohnes Nero, soll laut den antiken Quellen von seinen Frauen und seinen Freigelassenen beeinflusst und regelrecht gelenkt worden sein. Von seiner dritten Frau, Valeria Messalina, heißt es sogar, sie habe ihn nicht nur in vielerlei Hinsicht manipuliert und sein Vertrauen missbraucht, sondern sie habe dies vor allem aus nymphomanem Antrieb getan und nicht aufgrund politischer Agitation. In der modernen Geschichtsforschung werden einige dieser Unterstellungen mit dem Hinweis, dass die senatorische und ritterliche Geschichtsschreibung der kaiserlichen Familie schon von Grund auf nicht sehr wohlgesonnen war, und mit der Untersuchung der Quellen im Hinblick auf hintergründige, politische Zusammenhänge widerlegt. Doch auch eine dem Kaiser sehr entgegenkommende Quellenkritik kann nicht in allen Fällen belegen, ob Messalinas Taten zum Teil nicht doch in ihren sexuellen Trieben begründet lagen; tatsächlich können manche sogar als wahr angenommen werden. Was nun stimmt, ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen. Die antiken Quellen sind nicht vollständig erhalten, und die vorhandenen bieten durch ihre subjektive Darstellungsweise genügend Spielraum für böswillige Interpretationsansätze.

Dieser Spielraum sorgt seit der Antike für die Rezeption der Messalina als Nymphomanin. 1934 greift Robert Graves dieses Motiv wieder auf. In seinen Romanen I, Claudius und Claudius the God beschreibt er, im Stil einer vermeintlichen Autobiografie, das Leben des Claudius, wobei sich der zweite Band auf seine Zeit als Kaiser – mit Messlina als Ehefrau an seiner Seite – konzentriert.

In der vorliegenden Arbeit werde ich dieses Buch im Hinblick darauf untersuchen, wie Graves die antiken Quellen für seine Rezeption verwendet hat. Wie ist das Bild der Messalina in den antiken Quellen und wie in der modernen Geschichtsforschung? Wie stellt Graves die Messalina seines Romans dar? Und was ist Graves’ Intention, die Darstellung so zu übernehmen, wie er es tut? Für die Bearbeitung dieser Fragestellungen werde ich zunächst einen Überblick über den Autor und seine Romane schaffen. Im Anschluss darauf ist zunächst eine kurze Darstellung des Claudius der antiken Quellen und der Vergleich dieser mit der modernen Geschichtsforschung notwendig; dem anschließen wird sich eine detaillierte Beleuchtung der Messalina. Schließlich werde ich untersuchen, wie Graves die entsprechenden Textstellen in seinem Roman verwendet. Durch die Untersuchung dieser Teilaspekte wird die Intention des Autors bei seiner Arbeitsweise im Fazit erklärbar sein.

(Ansonsten kann ich allen, die weniger an Wahrheit oder Unwahrheit der Quellen interessiert sind, dieses Buch – das im Deutschen verkürzt in einem Einzelband namens Ich, Claudius, Kaiser und Gott erschienen ist – als kurzweilige Lektüre sehr empfehlen.)

PDF: Der Messalina-Faktor – Claudius’ Antagonistin in der Rezeption von Robert Graves

Der Messalina-Faktor – Claudius’ Antagonistin in der Rezeption von Robert Graves von Carsten A. Dahlmann steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Beitragsbild: Die Orgien von Messalina, 1867-1868, von Federico Faruffini (1831-1869)

LaTeX-Zitierstil für die Litwi an der Uni Wuppertal

Wer Germanistik an der Uni Wuppertal studiert, weiß, dass keiner der vorhandenen biblatex-Zitierstile wirklich passt. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen solchen zu erstellen, der nahezu alle in der Germanistik-Broschüre definierten Vorgaben erfüllt.

Nahezu deshalb, da die dort beschriebenen Zitierregeln sich leider etwas widersprechen und somit eine perfekte Nachahmung mit biblatex nahezu unmöglich wird. So ist es z.B. inkonsequent, bei unselbstständig publizierten Texten In: Vorname Nachname / Vorname Nachname (Hg.) – und somit weiterhin den schon weiter oben geforderten Delimiter </> zu fordern, bei Lexika sowie bei Texten „in ein- oder mehrbändigen Werken desselben Autors“ jedoch auf einmal Komma und abkürzendes <u.> zwischen den Namen zu verlangen. Auch die Position, an der ein Band angegeben werden soll, ist zu unterschiedlich, um es ohne sehr komplizierte Umwege über die logische Programmierung umzusetzen. Des Weiteren halte ich die Tatsache, dass möglichst alles abgekürzt, Ebenda auf der Beispielseite jedoch ausgeschrieben wird, für äußerst inkonsequent. Somit ahmt der hier vorliegende Zitierstil die Wuppertaler Vorgaben zwar nicht zu 100% nach – und zwar an manchen Stellen aus technischen Gründen, an anderen mit Absicht –, jedoch immerhin fast und schließlich in einer konsequenten Art und Weise; und das ist beim Zitieren schließlich ebenfalls wichtig.

Auch wenn ich diesem Stil diesen sehr spezifischen Namen gegeben habe – eben weil ich ihn speziell für diesen Anwendungsbereich geschrieben habe –, so ist er durchaus für viele andere – wahrscheinlich überwiegend geisteswissenschaftliche – Zitierbedürfnisse geeignet.

Anmerkung am Rande: Wer an dieser Stelle nicht weiß, was LaTeX (sprich: [ˈlaːtɛç]) ist, dem kann ich nur raten, sich einmal über LaTeX informieren oder sich einfach mal im (unten verlinkten) Paket vergleichend anschauen, was im Quellcode (tex-Datei) steht und was im kompilierten pdf dann herauskommt. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht mit Word und Co. zu schreiben, sondern ein anständiges Satzprogramm zu verwenden, wenn man – insbesondere bei längeren Arbeiten – verhindern will, dass man sich letztlich nur noch um verschobene Absätze kümmern muss. Wenn man dann noch ein Bibliographie-Programm oder -Plugin zum Zitieren nutzt, kann man auch professionell arbeiten und muss sich nicht mehr darum sorgen, dass irgendwo vielleicht ein Punkt fehlen könnte oder dass etwas nicht kursiv ist.

Der Name des Pakets lautet uni-wtal-ger. Er basiert auf biblatex-dw von Dominik Waßenhoven und ist über die übliche LaTeX-Paketinstallation oder hier auf ctan zu finden.

Lizenz ist die LaTeX project public license (LPPL) v 1.3c.

Der Werwolf

Ein Werwolf eines Nachts entwich

von Weib und Kind und sich begab

an eines Dorfschullehrers Grab

und bat ihn: Bitte, beuge mich!

Der Dorfschulmeister stieg hinauf

auf seines Blechschilds Messingknauf

und sprach zum Wolf, der seine Pfoten

geduldig kreuzte vor dem Toten:

„Der Werwolf“ – sprach der gute Mann,

„des Weswolfs, Genitiv sodann,

dem Wemwolf, Dativ, wie man’s nennt,

den Wenwolf, – damit hat’s ein End.“

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle,

er rollte seine Augenbälle.

Indessen, bat er, füge doch

zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!

Der Dorfschulmeister aber mußte

gestehn, daß er von ihr nichts wußte.

Zwar Wölfe gäb’s in großer Schar,

doch „Wer“ gäb’s nur im Singular.

Der Wolf erhob sich tränenblind –

er hatte ja doch Weib und Kind!!

Doch da er kein Gelehrter eben,

so schied er dankend und ergeben.

— Christian Morgenstern

Versales Eszett weiter auf dem Vormarsch

Das versale Eszett ist eines der Phänomene, die mich als Fan vernünftiger Rechtschreibung faszinieren, seit ich das erste Mal davon gehört habe. Und während meine Faszination für das Thema in meinem Freundeskreis auf Belustigung stößt, geht die Sprachgeschichte endlich ihren logischen Weg.

Das Versale Eszett ist nämlich tatsächlich auf dem Vormarsch. Warum? Und wo? Nun, eine kleine Auswahl an Beispielen, die mir in den letzten Tagen begegnet sind:

1.) Am 19.10.2008 hatte ich Markus Kuhn, der die ucs-fonts mit Unicode-Zeichen erweitert, eine Mail geschrieben und ihm mitgeteilt, dass das Versale Eszett in den Fonts noch fehle. Da keine Antwort kam, habe ich mich da gar nicht mehr drum gekümmert, doch nun sehe ich zufällig in der Changelog, dass er bereits einen Tag später diese Änderung vollzogen hat:

9x15.bdf: revision 1.82

date: 2008-10-20 12:41:13+01; author: mgk25; state: Exp; lines: +1460 -162

added some Latin Extended Additional, including capital sharp s

Somit ist das Versale Eszett nun auch in einem weiteren, sehr wichtigen Linux-Font (da er standardmäßig mit ausgeliefert wird) enthalten. 🙂

2.) Und nicht nur diese und weitere freie Schriftarten (wie z.B. die wunderbare Linux Libertine) fügen es an seinen Platz ein; Andreas Stötzner berichtet hier: Windows 7 bekommt versales Eszett (PS: Link nicht mehr existent). Offenbar gibt es also sehr wohl eine steigende Anzahl von Benutzern, die dieses nachfragen, da sie den Buchstaben z.B. im Namen einsetzen wollen. Des Weiteren schätzt Stötzner, dass diese Entwicklung unter anderem auf die kartographische Typographie Einfluss haben werde.

3.) Denn auch Städtenamen sind von der Lücke in unserem zweihäusigen Schriftsystem schließlich betroffen.

Dass es auch da Bedarf gibt, zeigt die wohl momentan spektakulärste Anwendung des neuen Buchstabens: Die neue Gießener Zeitung — die sich selbst als „die mit dem großen Eszett“ bezeichnet und dieses auch als Favicon auf ihrer Webseite benutzt — hat den Buchstaben in ihrem Logo: GIEẞENER ZEITUNG — na, wer kann es schon lesen? 😉

Es kann mir keiner mehr erzählen, dass dieser Buchstabe nicht überfällig war.

Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es nicht nur auf alternativen Tastaturlayouts wie meinem geliebten Neo-Layout, sondern auch auf QWERTZ erscheinen wird.

… STRASZE, PREUSZEN … Die Verwendung zweier Buchstaben für einen Laut ist nur ein Notbehelf, der aufhören muß, sobald ein geeigneter Druckbuchstabe für das große ß geschaffen ist.

Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Bearbeitet von Dr. J. Ernst Wülfing und Dr. Alfred C. Schmidt; Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut 1915; S. XII

… SCHLOSS-STRASSE, GROSS-SUPER. Die Verwendung der Großbuchstaben SS oder SZ ist nur ein Notbehelf, der aufhören muß, sobald ein geeigneter Druckbuchstabe für das große ß geschaffen ist.

Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Hrsg. Horst Klien, 13. Auflage; Bibliographisches Institut Leipzig 1947; S. 16*

Das Schriftzeichen ß fehlt leider noch als Großbuchstabe. Bemühungen, es zu schaffen, sind im Gange.

Der Große Duden, Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung. Hrsg. Horst Klien, 15. Auflage; Bibliographisches Institut Leipzig 1960; S. 800

Referenzen: Bild und Zitatesammlung von signographie.de. Autor des Bildes: Andreas Stötzner